Ein Flaneur in Lagos

Ein Flaneur in Lagos

Rezension von Sören Heim

Ein New Yorker Psychologe kehrt in das Lagos seiner Kindheit zurück. Die scheinbar so gradlinige Reisebeschreibung entpuppt sich als Labyrinth der Erinnerungen.

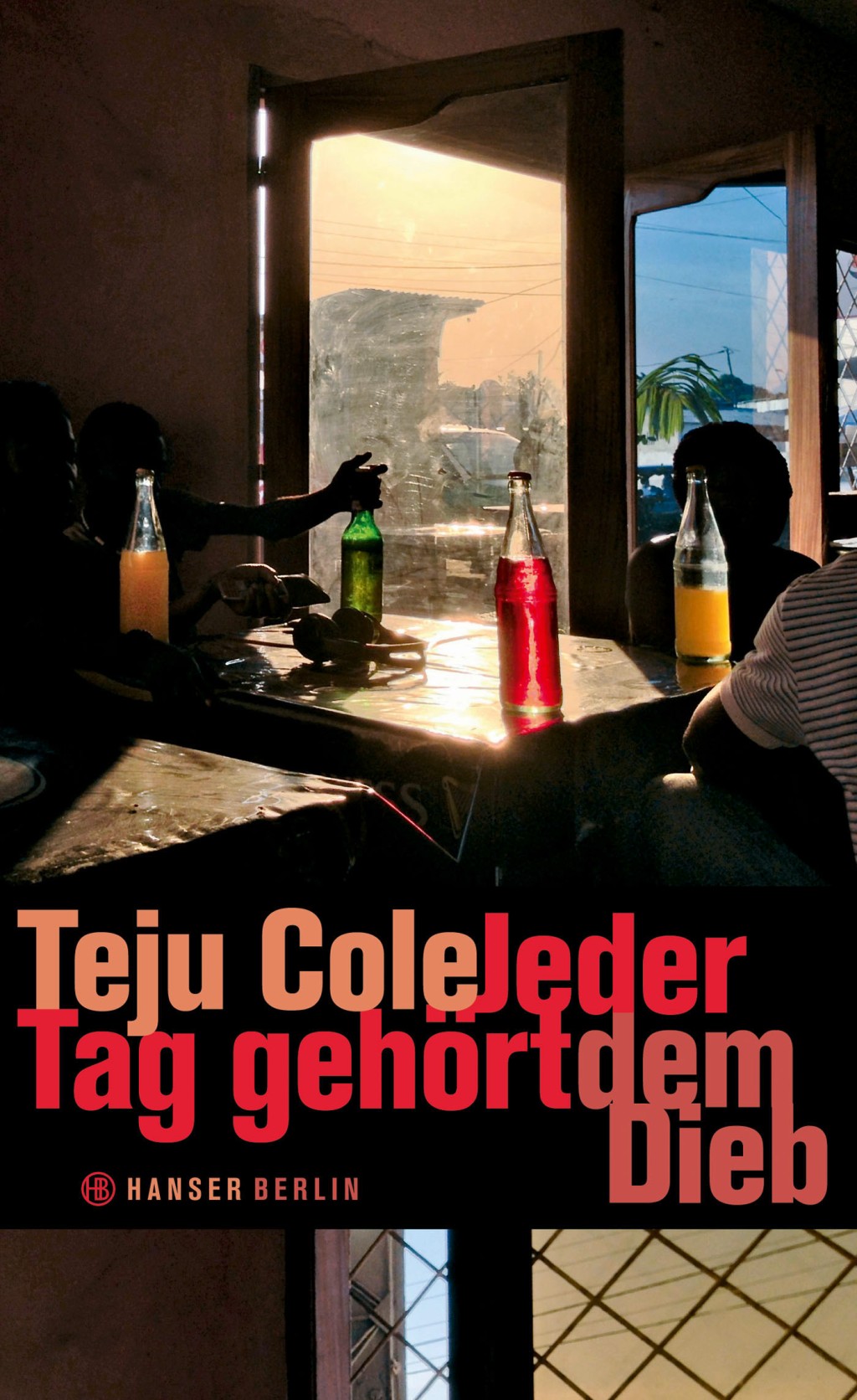

Man möchte Teju Coles Jeder Tag gehört dem Dieb kaum einen Roman nennen. So einfach wirkt das kurze Stück in seiner Konstruktion, so frei von einer alles zusammenhaltenden Handlung die einzelnen Episoden. Man ist versucht den Text als Reisebericht zu lesen, als die detailreichen Beobachtungen eines Rückkehrers, der nach Medizinstudium und 15 Jahren in New York das Lagos seiner Jugend wieder entdeckt. Zwischen der allgegenwärtigen Korruption (ein Leitmotiv des Buches), Elend, Verbrechen, staatlicher Willkür und Schluderei sucht der Protagonist „a moving spot of sun“ wie er es mit Verweis auf den schwedischen Dichter Tomas Tranströmer selbst formuliert.

Aber Vorsicht: Wer Jeder Tag gehört dem Dieb derart unbedarft annimmt, geht Coles auf den zweiten Blick gar nicht mehr so einfacher Textanlage auf den Leim. Die vom selben Autor später in Open City zum schwindelerregenden Spiel mit Perspektiven verdichteten Techniken, sind auch im Erstlingswerk des in Nigeria aufgewachsenen New Yorker Fotografen und Kunsthistorikers bereits alle anwesend – auch wenn der Text zuerst ohne die Bezeichnung „a novel“ auf dem Blog des Autors erschien. Für Open City wurde Cole mit dem deutsch-englischen Schriftsteller W.G.Sebald verglichen, an dessen Austerlitz aufgrund der eingeschalteten Fotografien Jeder Tag gehört dem Dieb oberflächlich sogar noch stärker gemahnt. Doch auch strukturell bestehen Gemeinsamkeiten zu Sebalds Werk.

Wie in Open City ist hier die Perspektive die des Flaneurs als Außenseiter und Ausgeschlossenem. Da ist einer, der versucht so viel wie möglich zu verstehen, zu erfahren, einzuordnen. Doch die Bilder werden selten rund. Wenn Polizisten an Straßensperren routiniert für die eigene Tasche arbeiten, wird das bald kontrapunktiert von niedrigen Polizeigehältern und der Geschichte eines Beamten, der es dennoch anders machen wollte und flux aufs Land versetzt wurde. Der Geschichte des Onkels, wie dieser nur durch das überzeugende Spielen des Tough Guy einem Raub, vielleicht sogar Mord entgehen konnte und dem darauf folgenden Spießrutenlauf des Erzählers über den Markt, wobei er selbst versucht stark und unangreifbar zu wirken und dabei vor allem von eigenen Ängsten gejagt wird, folgt die Fahrt im Danfo (ein Kleinbus), dem wie eine epiphanische Erscheinung plötzlich eine junge Frau zu steigt, die ein Buch von Michael Ondaatje trägt:

„Der vorletzte Fahrgast, der den Bus besteigt, ist eine Frau in einer Addiere-Bluse. In der Hand hält sie ein großes Buch mit einem gebrochenen weißen, mattglänzenden Schutzumschlag. Trotz meiner Bemühungen kann ich ihr Gesicht nicht erkennen. Doch als sie sich hinsetzt, gelingt es mir, den Titel des Buches und den Namen des Autors zu lesen. Was ich da sehe, lässt mein Herz bis zum Hals pochen: Michael Ondaatje. Er, der von den Akrobaten in einem großen Haus träumte. Und jetzt ließt ihn jemand hier in diesem Bus. Das passt nicht zusammen, und ich wäre nicht überraschter gewesen, wenn sie ein Lied aus Des Knaben Wunderhorn angestimmt hätte.“

Einer dieser Tranströmerschen Sonnenmomente, doch vorüber, ehe der Erzähler die Frau ansprechen kann. Überhaupt kommen dessen Erfahrungen immer wieder nur dann richtig zur Geltung, wenn er sie in Beziehung zu Gelesenem setzen kann. Die Rückkehr ins Elternhaus führt er lange bevor der Name fällt, mit der Beschreibung jenes Akrobatentraumes Ondaatjes zusammen, nicht nur Tranströmer ist ein regelmäßiger Begleiter. Und die Erinnerungen an Gelesenes greifen auf Erfahrung über, formen sie neu. Etwa wenn der Erzähler in einem Internetcafé zu den Quellen des berühmten 419 Email-Betruges vorstößt und nach anfänglichem Schock geradezu poetisch ausholt:

„Andere Briefe werden von den Erben erfundener Magnaten versendet oder von Ölbaron-Witwen oder von Rechtsvertretern eingekerkerter Generäle, sie sind Beispiele origineller Erzählkunst, ihre Geschichten wiederholen sich in immer phantasievolleren Varianten, und wie im Märchen wird der beste Geschichtenerzähler reichlich belohnt. Lagos, eine Stadt der Scheherazaden.“

Zuletzt strotzt der Text geradezu von fingierter Mündlichkeit. Verbrechensserien, die ins Absurde zu kippen scheinen, ehe sie doch blutig enden, Übergriffe auf „Albinos“, aber auch einfache Erinnerungen an die Großeltern. Viel scheinbar so unmittelbares erreicht des Lesers Ohr über Familienmitglieder, Bekannte, Fremde in den Straßen und somit durch mindestens zwei Münder gefiltert.

Jeder Tag gehört dem Dieb als Roman zu bezeichnen fällt weiterhin schwer. Eine fiktive Erinnerung, eine Geistesreise vielleicht. Ein einfacher Text voller Fallen, der sich kaum greifen lässt (lassen will):

„Am liebsten möchte ich die Szene mit meiner kleinen Kamera festhalten. Aber ich traue mich nicht. Ich habe Angst, die Schreiner könnten aus ihrem meditativen Tun gerissen werden und zu mir aufblicken; Angst, etwas auf Film zu bannen, was nur für die Erinnerung bestimmt ist, oder für einen Seitenblick, dem sogleich das Vergessen folgt.“

Ein Buch, das begeisterte Leser von Open City lieben dürften, das aber auch denen, die Open City als zu weitschweifig, über-konstruiert oder genervt von den politischen Predigten im Mittelteil weggelegt haben, einen Blick wert sein sollte.

Hinterlasse einen Kommentar